2011/08/15

大きな地図で見る

ビーナスラインは茅野市から美ヶ原高原美術館までを結ぶ全長約70kmの高原観光道路です。

1986年から部分的に無料開放され、2002年に全線無料開放されました。

美ヶ原高原へは長和町からアクセスします。

全線の観光案内は「信州ビーナスラインNavi」が便利です。

昭和56年4月に全線併用開始となったビーナスラインですが、その前身は「中信高原スカイライン」構想によるものです。

この構想は昭和35年、県の観光課から発表され、昭和40年長野県議会で議決されています。

このスカイラインですが、軽井沢を起点に、蓼科、霧ヶ峰、美ヶ原、松本、上高地そして高山へと抜ける長大道路計画で、将来的には京浜地区と中京地区を結ぶ幹線道路の一部として位置づけられていました。

現在辿ったとすると、下図のようなルートになるでしょう。現実的には乗鞍スカイライン・上高地公園線などのマイカー規制があるので、クルマでの走破はできませんが、確かに中信地区を横切り、高原を抜ける観光ルートが現れてきます。当時の関係者の方はこのラインを夢見ていたのでしょう。

(一部しか実現はしていませんが、三郷村(現安曇野市三郷)から大天井岳を抜け、上高地へ抜けるルートも模索されていた時期もありました。)

昭和44年には県企業局が和田峠から「中央高原スカイライン美ヶ原線」計画を発表。武石峠から保福寺峠を抜けて聖高原へ抜ける聖武スカイライン構想があり、そのまま長野市内を抜けて戸隠バードラインと結ばれるという全長約170kmに及ぶルートも検討されていました。

しかし、予算面や自然保護の観点からこの長大で膨大なスカイライン計画は見直しが余儀なくされ、美ヶ原台上を抜けるスカイライン、武石峠から保福寺峠を抜ける計画は実現せず、現在台上の自然は保護されています。

(美ヶ原の歴史:ビーナスラインの建設と自然保護の動きもご覧下さい)

大きな地図で見る

2011/08/15

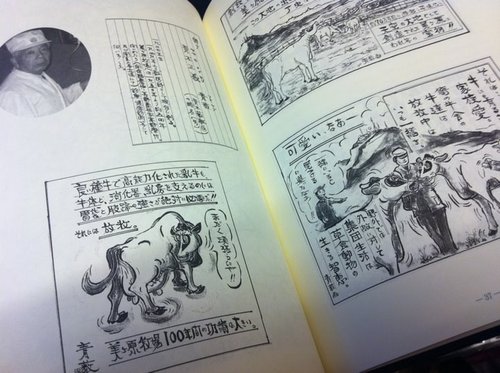

美ヶ原台上の共有放牧地です。小岩井品三郎氏が中心となり開設、平成20年に100周年を迎えました。

三城(さんじろ)牧場から百曲りを登ると「登りついて不意に開けた眼前の風景にしばらくは世界の天上が抜けたかと思う」と尾崎喜八翁の詩が示しているように、標高2,000mの台上に馬・牛が放牧された景色が広がります。

美ヶ原牧場は、美ヶ原畜産農業協同組合が運営しており、大正3年に県有林約100町歩(東京ドーム約21個分)を牧場用地として払い下げられ開牧されました。

その後、放牧の技術開発など幾多の困難を乗り越え、台上自然との共存を模索しながら現在に至っています。

100周年の記念誌には開牧からの記録が書かれているのと同時に、青木氏によるイラスト記録も掲載されており、1世紀続く歴史の長さを感じさせてくれます。

大きな地図で見る

2011/08/15

高原の中腹、標高1,600m付近にある美ヶ原牧場の発祥地。

明治42年に設立され、当時30町歩(東京ドーム約135個分)を借り受け地に89頭の牛を放牧したのが始まりとされています。

当時の長野県下における畜産の位置づけは、養蚕に次いで殖産興業施策の対象となっており、駄馬・輓馬など、輸送手段に欠かせない存在でした。搾乳業についても県内では明治6年頃から始まったとされており、松本地域では明治12年に深志村で始められたとの記録があります。県下の搾乳業は明治15年に95石(約17,140リットル)、明治43年に7,461石(約1,346キロリットル)と伸びはきわめて著しく、牛乳の需要が拡大したのもこの時代です。

三城牧場は美ヶ原牧場開牧の礎になり、現在も台上牧場と共に放牧に使われています。

大きな地図で見る